OMNIA SUNT COMMUNIA: SPAZIO POLITICO E BENI COMUNI

PENSARE IL COMUNE

Pur riconoscendo le potenzialità

politiche di una relativa indeterminatezza semantica del termine “comune”

(indeterminatezza che in un certo senso permette di stabilire un tessuto

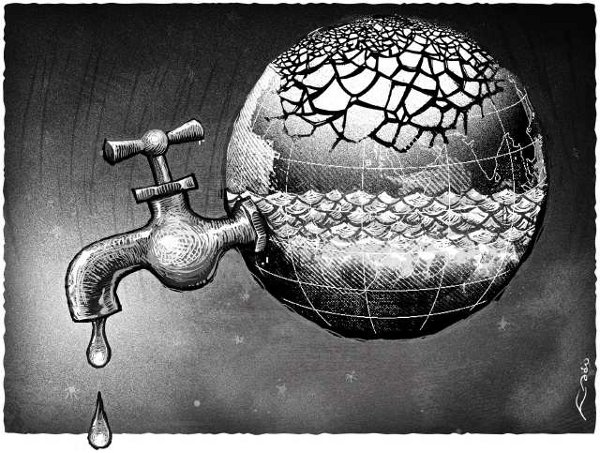

connettivo tra lotte sociali disparate – acqua bene comune, salute bene comune,

sapere bene comune – creando, si spera, un fronte unico di movimento), vorremmo

qui esplorarne alcune implicazioni concettuali, lavorando più per somiglianze

di famiglia che per definizioni di essenza.

Innanzitutto, un lavoro del

genere può essere utile per iniziare a delineare una teoria giuridica dei beni

comuni. In questa direzione, provare a dare una definizione più rigorosa a

riguardo potrebbe avere i suoi motivi d’interesse. Cosa distingue un “bene

pubblico” o un “bene privato” da un “bene comune”? E, andando anche oltre il campo più prettamente giuridico,

come distinguere il concetto stesso di “bene” da quelli di “diritto” e di

“risorsa”? Perché, ad esempio, nel gergo tecnico (ma anche nel senso comune) l’acqua

è passata da “bene” a “risorsa”? Quali cause hanno determinato questo

slittamento semantico, e quali effetti (economici soprattutto) ha avuto?

Questa domanda solleva il

problema della performatività di una definizione del “bene comune”. E cioè: i

beni comuni sono tali in sé, intrinsecamente e, per così dire, ontologicamente?

O dipendono invece dallo statuto discorsivo che le pratiche di determinati

soggetti politici gli attribuiscono? Il sapere, ad esempio, può essere

considerato un bene comune prima che un certo movimento sociale o politico

(pensiamo alla mobilitazione dell’Onda, o ai movimenti indigeni di

riappropriazione dei saperi tradizionali espropriati dalle corporation

multinazionali) lo rivendichi come tale? E, eventualmente, quale soggetto politico

(movimenti, reti di cittadini, partiti…) può e deve farsi carico di questa

rivendicazione? Con quali strategie?

Oltre a queste differenze

“esterne”, nel discorso politico o scientifico sul tema dei beni comuni si

affacciano spesso distinzioni “interne”. La rete di movimenti che si è venuta e

si sta venendo a creare attorno al nodo dei beni comuni, ha messo a tema tanto

la difesa di beni “naturali” o materiali come l’acqua, quanto quella di beni

“artificiali” o immateriali come il sapere. Come trarre sapere da questa

intuizione? Come tenere insieme beni comuni resi disponibili dalla natura e

beni comuni frutto delle interazioni e delle produzioni umane, per non ricadere

in vieti dualismi del tipo natura/cultura? Su questa distinzione, si ricalca quella

tra conservazione e produzione del bene: il comune, si dice, non deve essere

solo luogo di conservazione dei beni, ma anche di produzione di “eccedenze”,

come se i due aspetti rappresentassero in qualche modo delle istanze

contrapposte. Esiste, ci chiediamo, una prospettiva in grado di superare anche

questa dicotomia?

Infine, il comune può e deve

essere inteso anche come una configurazione nuova dello spazio politico. Lo

spazio politico (pubblico) moderno è, quasi per definizione, uno spazio

striato: frontiere, confini, mura, porte. Come immaginare allora lo spazio

comune, se è vero che esso rivela a pieno le sue potenzialità proprio a partire

dalla crisi sia dello spazio pubblico che di quello privato? Semplicemente come

uno spazio liscio? O come spazio percorso da nuove striature? Quali potrebbero

essere le topografie politiche del comune?

GENEALOGIE DEL COMUNE

Lungi dal collocarsi in un lontano orizzonte utopico, come mero

dover essere separato dalle pratiche concrete, il comune è una dimensione che ha

profondamente a che fare con una prospettiva storica. In effetti, se ci

volgiamo al passato, possiamo constatare come la gestione collettiva di beni

comuni vanti una tradizione plurisecolare che non solo affonda le sue radici

nel mondo pre-moderno ma che sopravvive in piena (e forse ormai post) modernità

(pensiamo ad esempio al caso italiano degli usi civici). Che ruolo può giocare

allora una ricostruzione genealogica delle pratiche del comune? Come

riattivarle al presente, senza scadere però nel rimpianto romantico di un mondo

(idealizzato) che non c’è più, o quasi più?

Lo strumento genealogico può

essere innanzitutto fatto giocare come istanza rivendicativa contro il

monopolio dell’ideologia moderna della proprietà privata individualistica. E

questo tanto più quanto le stesse teorie moderne della proprietà privata si

costruiscono a loro volta come genealogie. Locke, ad esempio, passava quasi

senza soluzione di continuità dalla proprietà di sé e del proprio corpo

all’appropriazione delle cose esterne. Ora, questa genealogia proprietaria non

è neutra, ma sessualmente segnata: il suo punto di partenza, il rapporto di

proprietà nei confronti del proprio corpo, ne denuncia l’appartenenza ad un

orizzonte esperienziale maschile. Forse ne è prova anche il fatto che, lungi

dal costituire la pietra d’angolo di un ordine individualistico e atomistico,

la rivendicazione femminile di una sorta di habeas

corpus (pensiamo all’“Io sono mia” del movimento delle donne negli anni

’70) ha funzionato da movente di liberazione e aggregazione politica. È

possibile allora disegnare genealogie diverse? È possibile, attraverso saperi

tradizioni e pratiche diverse da quelle maschili imperanti, ripensare il

rapporto tra uomo/donna e cose in senso relazionale e non esclusivo/escludente?

Le genealogie permettono anche di

costruire preziosi, benché problematici, parallelismi. Uno dei fenomeni più

spesso notati è ad esempio l’analogia tra i processi di recinzione delle terre

comuni (enclosures) che si svolsero

in Occidente all’inizio della modernità (e che anzi ne rappresentano forse uno

dei momenti originari), e i recentissimi processi di “recinzione” dei saperi e

delle conoscenze, che il capitalismo “cognitivo” opera attraverso politiche

aggressive di copyright. Tuttavia, al di là delle innegabili somiglianze, in

questi processi sembrano delinearsi due movimenti distinti, a seconda che si

tratti di beni materiali o immateriali. Nel primo caso l’esproprio è passato

attraverso un annullamento del diritto precedente (il diritto tradizionale

medievale), che ha permesso l’istituzione della dicotomia moderna di

pubblico/privato – dicotomia sciolta poi a favore del secondo polo, quello

privato (privatizzazioni di beni pubblici e dei beni comuni). Si tratta quindi

in un certo senso di una deregolamentazione, che ha consentito una (presunta)

maggiore libertà dei soggetti economici – nascita dell’homo oeconomicus. Nel caso di beni immateriali invece vediamo un

movimento opposto, dove il diritto, invece che ritirarsi, funge proprio da

strumento aggressivo di recinzione del sapere-bene comune. Qui la tendenza è

quella opposta alla deregolamentazione, in favore della creazione di continui e

nuovi confini (i copyright) che

favoriscano lo sfruttamento e la messa a valore dei nuovi beni comuni.

Come spiegare questa differenza?

Si tratta solo di una distinzione tra beni materiali e beni immateriali? Siamo

di fronte ad un mero ripetersi della storia delle enclosures di qualche secolo

fa, al ritorno di un identico modello di accumulazione originaria di cui variano

soltanto i contenuti (elementi naturali da una parte, saperi umani dall’altra)?

Se è così non si sta forse pensando all’interno di una specie di immobilismo (o

idealismo) storico? Il capitalismo è rimasto uguale a se stesso? O, in caso

contrario, come pensarne la discontinuità rispetto al tema dei beni comuni?

Infine, per ora abbiamo parlato

di genealogie “temporali”. È possibile tracciare anche genealogie “spaziali”

del comune? Ad esempio, se è vero che la città si organizza attraverso linee di

confine (le mura) e passaggi (le porte), è anche vero che la sua struttura

prevede spazi di aggregazione comune (le piazze, ma non solo) che non sembrano

rientrare né nella categoria di confine (la piazza non include/esclude,

accoglie) né in quella di passaggio (la piazza come punto di raccolta, anche se

provvisorio). Come pensare questa differenza, soprattutto nel momento in cui la

città sembra dover lasciare il posto alla metropoli o al “territorio”?

ISTITUZIONI DEL COMUNE

Se è vero che il comune (e la difesa dei beni comuni) si dà soprattutto

nelle pratiche politiche di relazione, è anche vero che queste pratiche spesso

non hanno in sé una durevolezza tale da permettergli di sopravvivere alle

singolarità o ai gruppi che le animano. Questo solleva il problema di come

trasformare queste pratiche in “istituzioni” (intese qui in senso ampio, quali

fattori di continuità nel tempo), senza però ipostatizzarle o cristallizzarle

in Istituti. Ma, ancora prima, è davvero necessario questo passaggio? Oppure

è più plausibile che il comune, dandosi solo

all’interno delle lotte politiche, come ciò che si strappa e si ottiene con la

radicalità di pratiche e discorso, sia meglio conservato/prodotto da una lotta

continua e ininterrotta diretta contro la voracità appropriativa del

capitalismo, senza tentare la via dell’istituzione?

Il sapere come bene comune offre

un buon esempio del tipo di problemi messi in campo. Conoscenza, sapere e

linguaggio sono dimensioni che si danno tutte nel “tra” della relazione: non

sono propri di una mente individuale e isolata, ma si configurano piuttosto

come elementi transindividuali. Ora, però, una loro “istituzionalizzazione”

solleva immediatamente diverse questioni. In effetti, la capitalizzazione delle

conoscenze viene spesso presentata come causa fondamentale e contemporaneamente

tra gli esiti ineludibili dell’istituzionalizzazione di un sapere. In questo

movimento di capitalizzazione, il processo conoscitivo viene a cristallizzarsi

in verità formalmente apodittiche, che formano un sapere perlopiù chiuso ad

ulteriori progressi epistemologici. Vi sono pratiche di sapere che non sembrano

poter sottostare ad un simile logica e che non possono essere immesse nelle

forme istituzionali di trasmissione del sapere se non a costo di pesanti rinegoziazioni.

Tali pratiche trovano infatti la propria collocazione in quel non-luogo

alternativo alla dicotomia pubblico/privato che è l’ambito del comune. Come può

allora realizzarsi una trasmissione nel tempo di simili pratiche di produzione

comune di sapere, una volta rifiutato l’ambito delle istituzioni ufficiali, una

volta rifiutato l’ambiente accademico e i luoghi codificati?

Il diritto, in questo campo, si

rivela un arma a doppio taglio. Se, da un lato, potrebbe essere possibile

pensare ad una tutela giuridica del sapere come bene comune, dall’altro le

nuove enclosures operate dal capitale cosiddetto cognitivo operano proprio

tramite brevetti e “diritti d’autore” (copyright).

In effetti, il tema dei brevetti (e per estensione del copyright) è uno dei temi

più spinosi e più spesso affrontati in questo campo d’indagine. Se la

conoscenza deve davvero essere un bene comune, non possiamo accettare alcun

tipo di “recinzioni” che impediscano la libera fruizione di informazioni,

relazioni e conoscenza. Eppure, in ambito economico (e mi riferisco economia main stream), sembra che il concetto di

“brevetto” sia qualcosa d’imprescindibile: un brevetto è infatti considerato

come un incentivo e un riconoscimento del lavoro svolto, e per questo qualcosa

di strutturale e di irrinunciabile. È vero altresì che sulle tematiche del

“diritto d’autore” c’è davvero molta confusione. Facciamo un esempio concreto:

un’opera letteraria (che Hegel definirebbe – fin quanto a torto? –

estrinsecazione dello spirito dell’autore). Sappiamo (e qui le stime sono

approssimative ma concrete) che il così detto “diritto d’autore”, lungi dal

rappresentare una tutela reale per l’autore, è fonte di guadagno soltanto per

le sovrastrutture che ne gestiscono immagine e idea: di un’opera (il discorso non

cambia per le opere letterarie o musicali; per i software invece le stime sono

leggermente differenti), infatti, un autore non acquisisce mai più del 5-8% dei

ricavati. Il “rimanente” degli utili è quindi ripartito tra casa

editrice/discografica (45-50%), promozione e diritti di immagine (8-10%),

distribuzione (10-15%), e punti vendita (30%). A fronte di tali stime, possiamo

ben capire perché l’“industria culturale” sia così riluttante a negare

qualsiasi tipo di “liberalizzazione”, e di contro esiga il perpetrarsi di un

tale frazionamento economico/commerciale. Eppure la questione brevetti non è

stata ancora messa a tema adeguatamente: anche se forse è impossibile

rinunciare a un riconoscimento di un certo legame intellettuale tra l’autore e

la sua opera (da Locke alla provocazione del “copyleft”, il tema del lavoro

svolto è sempre messo in luce come fattore caratterizzante), non si può neppure

considerare l’ingegno personale come totalmente isolato, indipendente dal resto

del general intellect. Ora, è possibile non interpretare questo legame nei

termini tradizionali della proprietà privata? O piuttosto, lungi dal

rivendicare un’abolizione radicale del concetto di brevetto e di proprietà, non

sarebbe forse più plausibile semplicemente slegarlo dagli ambiti del mercato,

liberalizzandone cioè la fruizione e la possibilità di scambio?

Torniamo per un attimo sul tema del diritto. Una delle soluzioni

per introdurre nell’ordinamento giuridico la categoria di “beni comuni” è

quella di legarla alla soddisfazione di diritti considerati fondamentali. Ora,

come si colloca questa proposta rispetto alle critiche avanzate da più parti

alla grammatica universalista dei diritti? Non c’è il rischio, ad esempio, che

definire qualcosa di “fondamentalmente” umano possa risultare una pratica

discorsiva normativa? Come evitarlo? Esistono forme di bene comune che si

collocano su un piano diverso, che cioè non permettono una rivendicazione in

termini di “diritto fondamentale”?

E ancora: una teoria giuridica

dei beni comuni ha evidenti potenzialità politiche, non fosse altro che per

sottrarre una certa quantità di beni alle leggi del mercato e alle logiche

neoliberiste di privatizzazione totale dell’esistente. Ma è possibile che il

diritto, oltre a questa funzione positiva, nasconda anche un “lato oscuro”? Che

possa essere usato (o che sia già stato usato) anche per favorire le operazioni

di predazione dei beni comuni da parte del capitale globale? Come pensare

allora un “altro diritto”?

E tuttavia, il giuridico non è

l’unica modalità in cui sia possibile declinare il tema delle “istituzioni” del

comune. Un’altra prospettiva interessante in questo senso potrebbe venirci

dall’architettura. In effetti, nei paesi scandinavi si danno ormai molteplici

esempi di condomini progettati e costruiti prevedendo la presenza di luoghi di

produzione comune (laboratori, forni, sale riunioni) per i condomini – oltre

alle abitazioni private. È possibile allora che un certo tipo di organizzazione

spaziale possa fungere da elemento di “istituzionalizzazione” (nel senso

suddetto di un conferimento di continuità nel tempo) delle pratiche del comune?

Che, insomma, la creazione di spazi comuni (né pubblici né privati) possa

essere condizione – non certo sufficiente – per la produzione durevole di

comune? In caso affermativo, come pensare questi spazi?

(AUTO)GESTIONE DEL COMUNE

La commissione Rodotà, incaricata

nel 2007 di redigere un disegno di legge delega per la riforma delle norme del

codice civile in materia di beni pubblici, ha sottolineato a più riprese la

necessità di porre il bene comune su un piano giuridico che non sia

immediatamente ascrivibile né al diritto pubblico né al diritto privato. In

alcune interviste lo stesso Rodotà pone la questione con determinatezza,

ritrovando nell’art. 43 della Costituzione della Repubblica Italiana una

soluzione. Così recita l’articolo: “A fini di utilità generale la legge può

riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo

indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti

determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi

pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano

carattere di preminente interesse generale”. In particolare viene sottolineata

la possibilità di “riservare originariamente o trasferire […] a comunità di

lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese”. Sotto

questo profilo la gestione del bene comune potrebbe essere affidata

direttamente alle varie comunità locali. Quale potrebbe essere allora il

profilo giuridico di una “azienda speciale” che gestisca il bene comune? Quali

strumenti per attuarla e concretizzarla? Quali sono i passaggi politici

necessari per ottenere tale gestione, né pubblica né privata, del bene comune?

Può essere considerata una forma di “democrazia partecipata”?

C’è di più. La giustificazione

che spesso viene addotta per le varie proposte di privatizzazione (pensiamo ai

recenti tentativi di privatizzazione dell’acqua, o meglio delle “risorse”

idriche), è che esse non riguardano il bene o la risorsa in quanto tale, ma la

gestione che ne deriva. Nelle tautologie del “sentito dire” sta così passando

l’idea che un bene, pur gestito privatamente, possa rimanere pubblico (qui la

definizione di “pubblico” cozza nuovamente con la nozione di “comune”); ma fin

quanto questo è possibile? La gestione stessa non riguarda già la libertà o la

disponibilità di un dato bene? Che caratteristiche dovrebbe avere invece la

gestione collettiva (in quanto distinta dalla gestione pubblica) di un bene

comune? Tornando all’esempio dell’acqua (ma tralasciando la questione pur pregnante

delle infrastrutture): come si potrebbe delineare una gestione propriamente

afferente al comune? Non ci sarebbe a questo punto anche da ridefinire giuridicamente

le peculiarità stesse della “comunità”?

In effetti, uno dei punti di

forza del tema dei beni comuni, ciò che gli permette di costituirsi come piano

altro rispetto alla tenaglia pubblico-privato, è il suo legame con la comunità

e le sue capacità di autogestione e autogoverno. Tuttavia, la comunità è un

oggetto ambiguo, giocato solitamente sul crinale tra inclusione dei propri

membri ed esclusione delle e degli esterni, delle e degli “extracomunitari”. È

possibile pensare la comunità senza questo meccanismo di inclusione/esclusione?

O, in alternativa, come svincolare i beni comuni dal loro legame con la

comunità, mantenendone però intatte le potenzialità?

Inoltre, le risorse non sono

distribuite in modo omogeneo sul territorio. Rispetto ad un certo bene (acqua,

elettricità, terra, ecc.) alcune comunità potrebbero trovarsi in situazioni di

abbondanza, altre in situazioni di scarsità. Come assicurare allora la

necessaria redistribuzione? C’è forse comunque bisogno dell’intervento

pubblico/statale, o anche in questo caso è possibile trovare soluzioni di

governance partecipata e “dal basso”?

Fin qui ci siamo concentrati su beni cosiddetti

“materiali”. Ma il comune si dà anche nell’immaterialità (anche se il termine

non è certo il più adatto) delle relazioni, delle interazioni sociali, nelle

eccedenze di pratiche e saperi prodotte dalla cooperazione umana. Per questo

tipo di “bene comune”, parlare di gestione privata sembra perdere quasi ogni

senso. Tuttavia, l’apparente impossibilità di vincoli privatistici, che sembra

prefigurare un paradigma di costruzione della realtà connotato in chiave

comune, reciproca, collettiva, rischia forse di risultare funzionale alle

esigenze produttive del capitalismo cognitivo post-fordista. In altre parole, è

possibile che anche il comune “immateriale” sia gestito a vantaggio di capitali

privati? In questo senso, quanto una riflessione (anche giuridica) sui beni

comuni deve tenere conto di queste appropriazioni da parte dell’interesse

privato di esternalità prodotte dall’interazione comunitaria e sociale,

soprattutto nel caso in cui vengano messi a profitto funzioni immateriali del

comune (saperi, pratiche, relazioni collettivamente declinate)? Che tipo di

sorveglianza critica impone, soprattutto al singolo (conteso tra esperienze

collettive dello spazio comune e esperienze individualizzanti del rapporto con

il potere economico), il pericolo di questa trasferibilità non immediatamente

visibile? Come sottrarre, nell’epoca della sussunzione reale di tutto il tempo

di vita al capitale, spazi di agibilità e di produzione di comune non

riassorbibili dalla logica del profitto?