MICROFISICA DEL DISCORSO. LINGUAGGIO E POTERE NELL’ERA DELLA MEDIAZIONE GLOBALE

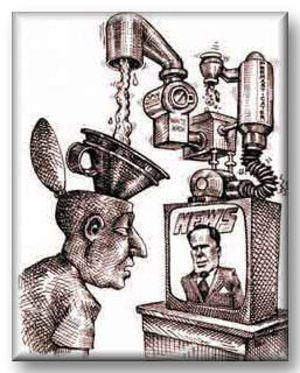

Il potere si esercita anche

tramite il controllo e la produzione e riproduzione dei segni e dei linguaggi.

La questione del linguaggio, sia esso inteso come lingua parlata o come insieme

di segni più in generale assume quindi una posizione centrale per qualsiasi

discorso politico.

In questo senso, il nesso tra

verità e linguaggio è evidentemente uno dei nodi fondamentale che un discorso

politico dovrebbe impegnarsi a districare. Tra essere e linguaggio esiste una

relazione reciproca. Non esiste un mondo di significati da una parte, ed un

mondo significato (il mondo “reale”) dall’altra – mondi tra cui una relazione

interverrebbe solo in un secondo momento: esiste un solo mondo, in cui questi

due (che presi separatamente non sono altro che astrazioni), sono in circolo ab origine. Il che vuol dire che senza

essere non c’è linguaggio, ma anche che senza mediazione linguistica non si può

arrivare all’essere: la mediazione è necessaria. Assumendo questa prospettiva,

il linguaggio non può più essere considerato come meramente descrittivo, la

verità non può più essere definita come “adaequatio rei et intellectus”; piuttosto, il suo è un ruolo

altamente performativo: il problema della verità diventa allora centrale. Come pensare la “forza della

verità” senza utilizzare un modello “corrispondentista”? Se il linguaggio è

visto solo come uno strumento per “fare cose con le parole”, non si rischia di

scadere nel relativismo politico? Non si corre il pericolo di essere costretti

a dire che non esistono discorsi veri e discorsi falsi, ma solo discorsi più o

meno efficaci (ammettendo perciò che l’efficacia possa premiare, come di fatto

a volte succede, discorsi populisti, sessisti, razzisti)? Roland Barthes

diceva che la verità è a sinistra: possiamo ancora dirlo? E se sì, come?

Forse ingenuamente si crede che la verità abbia in

sé una forza tale da affermarsi nonostante tutti i tentativi di impedirlo –

come se possedesse una potenza intrinseca che nessun ostacolo in senso

contrario può arrestare. Eppure, nelle recenti vicende politiche abbiamo esempi

discordanti. Prendiamo i casi limite di Aznar e Bush: il primo mente, viene

scoperto, e la sua menzogna gli causa una inaspettata sconfitta elettorale; il

secondo mente (e fa mentire) spudoratamente sulle armi di distruzione di massa

in Iraq, il suo inganno ad un certo punto risulta evidente, e tuttavia viene

rieletto con relativa tranquillità anche per un secondo mandato. Come spiegare

questi risultati apparentemente opposti? Quali altri elementi, oltre alla

coppia verità/menzogna, possono entrare in gioco? È possibile che oggi, come

sosteneva Hannah Arendt, i linguaggi abbiano un potere performativo tale da

convincere anche chi proferisce una menzogna palese di stare dicendo la verità?

Si può parlare di autoinganno e quindi di nuovo appellarsi ad una verità

effettiva contro un proliferare estremo di linguaggi? Quanto della forza

performativa dei linguaggi è strettamente legata alla condizione storica che ci

troviamo a vivere?

E’ poi necessario introdurre un discorso sui mass

media contemporanei. La società in cui viviamo è talmente permeata dalla

presenza di mezzi di comunicazione di massa tecnologici capillari e invadenti

che discutere sul tema del linguaggio prescindendo da essi sarebbe un

controsenso.

Assumendo che i media non sono mai neutri e considerando

che la grande maggioranza della comunicazione è operata attraverso questi

strumenti, la possibilità di controllo appare enorme.

Tuttavia sembra che il potere

si rapporti al linguaggio, si strutturi su di esso, in una maniera particolare.

Non più secondo la tradizionale immagine del potere che “dispone” del mondo.

Piuttosto utilizzando linguaggi pre-costituiti, costituiti altrove, accumulati.

Si potrebbe ragionare di una rarefazione dei poteri in quanto a controllo e

disposizione dei linguaggi la quale però non mini la loro capacità di

manipolazione del corpo sociale. Il potere smette di fare riferimento ad una

volontà imperativa unitaria, ma piuttosto si gioca sui piccoli margini di

spostamento del senso delle sezioni di linguaggi già presenti nella mediazione

linguistica generale. In questa ottica sembrerebbe che la tecnica linguistica

dominante sia la post-produzione, la tessitura discorsiva nel suo complesso è

fatta di flessioni. Il senso su cui ragionare è che c’è un universo di

significati, autonomi, prima dei poteri, che sfruttano il potere già annidato

nei linguaggi, piegandolo a un più-di-potere locale. Il rischio di un controllo capillare, di un grande

fratello orwelliano, di uno scenario dominato da una riproduzione senza

produzione (per usare i termini deleuziani) è ancora plausibile in questo

panorama, oppure i meccanismi di controllo sono differenti? Se sono differenti

quanto in questo mutamento è dovuto al proliferare di linguaggi e codici e

mezzi di comunicazione di massa?

D’altro canto, dal punto di vista di un soggetto, è

corretto pensare che, posto che la nostra produzione/creazione

concettuale in relazione a un segno esterno sia comunque già data e veicolata,

la tendenziale onnicomprensività del linguaggio, la saturazione di segni e

informazioni caratteristica della nostra società, inibisca una

riflessione/elaborazione propositiva e personale? Che spazio viene lasciato ai

soggetti? E se la ricezione critica è davvero strutturalmente impedita, come

possiamo ripensare pratiche politiche come quella di “guerriglia semiologica”

proposta da Eco, basata proprio sull’idea di contestare i messaggi là dove essi

arrivano (senza perciò cercare di cambiarli alla fonte)?

Il potere agisce quindi per ri-traduzione e

ri-proposizione di linguaggi già costituiti altrove. Questo potrebbe coincidere

con una tendenza alla codificazione operata dal sistema, la quale produce una insignificanza

che svuota qualsiasi linguaggio della propria forza produttiva. Questa insignificanza

genera un depotenziamento della verità stessa che, nel discorso politico, è

diventata inefficace, dato che tutti i discorsi si equivalgono ed ogni verità è

sempre declassata a mera opinione. In questa condizione è pensabile una

strategia di resistenza basata sulla “risignificazione” dei linguaggi? Ritornando

al tema iniziale, costruire azione politica sulla risignificazione in che

misura comporta un abbandono della “verità” come guida per un’azione politica

efficace?

Parlavamo prima della necessità della mediazione.

Ora, per il pensiero della differenza, la prima e fondamentale

mediazione ci è offerta dalla madre (o chi per essa), che ci dà insieme vita e

parola: riconoscere l’autorità della madre darebbe origine all’ordine

simbolico, che è poi anche questo stesso circolo di linguaggio ed essere. Il

patriarcato ha cercato in tutti i modi di appropriarsi di questo doppio potere

materno, il potere di generare e di dar vita ad un ordine simbolico. Ora, si

dice, il patriarcato è in crisi. Tuttavia, sembra che il suo movimento

appropriativo continui; anzi, nell’epoca della globalizzazione, i media di

massa hanno fortemente potenziato il tentativo di monopolizzare la “necessaria

mediazione”. Il potere che gliene deriva, in termini di capacità di definizione

del reale, è enorme. Come far fronte a questo movimento? Come evitare che

l’autorità materna sia pervertita in autoritarismo mediatico? E, se è vero che

il patriarcato è in crisi, chi è allora il soggetto (o i soggetti) responsabili

– in senso lato – di questi tentativi di appropriazione, e contro il quale (o

contro i quali) bisogna opporsi?

Per ritornare al discorso dei

mass-media, è interessante osservare come il linguaggio politico che essi

veicolano suggerisca una specie di proporzionalità inversa tra qualità e

quantità. Se aumento la qualità del mio discorso, sembra

che inevitabilmente diminuisca la quantità dei/lle possibili "utenti"

di quel discorso. Viceversa, se abbasso la qualità, aumento la quantità di

chi può accedervi. Il primo corno del dilemma ci sembra ben rappresentato

da quel certo tipo di sapere critico "accademico" di qualità teorica

anche elevatissima, di radicalità forse altrettanto elevata, ma di difficile

accessibilità al lettore medio. Il secondo corno ci sembra invece riprodotto da

quel tipo di discorso politico che, per parlare a tutti/e, sceglie di non

parlare di nulla. Il che, in realtà, per un linguaggio politico risulta essere

un paradosso: perché la politica è sì quantità (un’azione politica non dovrebbe

mai essere una cosa elitaria), ma è anche qualità (quando si fa politica

si deve dire qualcosa; la superficialità non dovrebbe essere – e usiamo

il condizionale non a caso – politica). Quanto questa dicotomia è legata alla

non-neutralità dei media contemporanei, e cioè alla loro struttura intrinseca?

È

possibile allora rompere con questo schema consueto – quello appunto che mette

in opposizione qualità e quantità, intensione ed estensione? È possibile

conciliare partecipazione e sostanza (pratica, discorsiva, culturale)? Come

potrebbe configurarsi (o come si è configurato, quando vi è riuscito) un

linguaggio politico di questo tipo? Inoltre, tutto questo comporterebbe

necessariamente l’abbandono di un mezzo di comunicazione come la televisione i

cui linguaggi sembrano refrattari ad ogni possibile “profondità”?

Detto questo, come muta il

ruolo dell’informazione nel mondo contemporaneo? Il quasi monopolio mediatico

cui assistiamo in Italia può essere pensato come una distorsione legata alla

particolare figura del nostro presidente del consiglio, o è invece la stessa

struttura della società contemporanea, caratterizzata da una formazione di

opinione pubblica quasi totalmente mediata dai mezzi di comunicazione di massa,

che tende di per sé a ostacolare la possibilità di formare un’opinione pubblica

critica?

Un altro tema che ci

piacerebbe affrontare è il rapporto tra linguaggio e natura umana. In effetti,

già Aristotele definiva l’uomo come animale politico e dotato di linguaggio. Una ripresa recente dalla questione la

possiamo trovare, ad esempio, nel famoso dibattito Chomsky – Foucault sembra

andare in scena l’annosa questione del rapporto tra natura e cultura. Un nodo

centrale del problema è proprio il linguaggio. Chomsky parla di “grammatica

universale” e di “natura umana”. Foucault invece sostiene, più o meno, che la

natura umana è un costrutto storico-politico. Se da una parte l’impostazione di

Chomsky sembra lasciare poco spazio alla differenza (sessuale, ma anche culturale),

dall’altra l’approccio di Foucault rischia di rendere i “discorsi” l’unico

elemento determinante della realtà. In questo secondo approccio, caratteristico

del post-strutturalismo, i linguaggi non diventano quello che l’economia è stata

per il marxismo, cioè l’unica categoria che conta e definisce la realtà? Esiste

uno spazio fuori dalla produzione di segni, qualcosa di pre-linguistico o

extra-linguistico? Se esiste, può essere una risorsa per l’azione politica? I

corpi del discorso foucaultiano non finiscono con l’essere mera passività

plasmata dai discorsi? Cos’è che può creare una sorta di attrito rispetto ai

discorsi dominanti, permettendo così di prendere coscienza del loro potere

coercitivo e di avviare di conseguenza un movimento di resistenza?